ÖV-Güteklassen 2016

(Quellen: Statistik Austria: Statistik des Bevölkerungsstandes; AustriaTech, Helmut Hiess: ÖV-Güteklassen)

ÖV-Güteklassen 2016 – technische Beschreibung

Das System der ÖV-Güteklassen wurde entwickelt, um die Koppelung von ÖV-Erschließungsqualität mit Raumstruktur / Raumentwicklung und umgekehrt zu ermöglichen. So soll eine bessere Abstimmung von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung erreicht werden können. Dabei wurde auf bereits bestehenden ÖV-Güteklassensystemen (z.B. Schweiz) inhaltlich aufgebaut und das in Österreich bereits bestehende Vorarlberger System integriert. Die Grundlage dafür wurde in der ÖREK-Partnerschaft „Plattform Raumordnung und Verkehr“ erarbeitet. Anschließend wurden die Austria Tech-Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH gemeinsam mit der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH beauftragt, das vorgeschlagene ÖV-Güteklassensystem gemeinsam mit den Plattformpartnern methodisch zu präzisieren und österreichweit darzustellen.

Datenherkunft und Aktualisierung

Die Daten, die dem Modell zugrunde liegen kommen von der Verkehrsauskunft Österreich, aus dem Datenbestand der ARGE ÖVV (Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsverbund-Organisationsgesellschaften OG) sowie der Graphenintegrations-Plattform-Daten (GIP-Daten). Da sich durch Fahrplanänderungen sowie infrastrukturellen Ausbau- und Umbaumaßnahmen im ÖV-Netz und im Fußwegenetz die räumliche Konfiguration der ÖV-Güteklassen ändern können, ist eine regelmäßige Aktualisierung erforderlich. Diese soll jährlich etwa Mitte des Jahres erfolgen. Ansprechpartner für die DatennutzerInnen ist das BMVIT, die operativen Prozesse der Wartung und Aktualisierung wird von der dem BMVIT nachgelagerte „AustriaTech Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH“ durchgeführt.

Ermittlung der ÖV-GüteklassenDas ÖV-Güteklassensystem berücksichtigt nur den fußläufigen Einzugsbereich von Haltestellen. Bike & Ride sowie Park & Ride werden nicht abgebildet, da diese deutlich höhere akzeptierte Distanzen zu Haltestellen aufweisen und es somit nötig wäre, den Haltestelleneinzugsbereich zu erhöhen. Mikro ÖV-Systeme und Anrufsammeltaxis werden ebenso nicht berücksichtigt, da sie nicht im Fahrplansystem der Verkehrsauskunft Österreich enthalten sind. Diese Aspekte sind in der Beurteilung der Daten zu berücksichtigen; ebenso wie die Unschärfen, die durch die Zuteilung der ÖV-Güteklassen auf die Rasterzellen einerseits sowie die Zuordnung der Rasterzellen auf die Gemeinden andererseits auftreten können.

Die Basis für die ÖV-Güteklassen bildet eine Klassifizierung der Haltestellen. Diese erfolgt anhand von zwei Kriterien:

- den Intervallen der Abfahrten an einer Haltestelle

- Betrachtungszeitraum 6 bis 20 Uhr (= 840 Minuten)

- Stichtag: Normaler Werktag mit Schule außerhalb touristischer Saisonen (Mittwoch, 11.05.2016) Im Projekt zu den ÖV-Güteklassen wurden zusätzlich Berechnungen auf Basis des Stichtags 17.5.2016 (Pfingstdienstag), der einen Werktag ohne Schule außerhalb touristischer Saisonen darstellt, durchgeführt. Für den ÖROK-Atlas wurde jedoch für die Darstellungen der Karten und Diagramme der Regelfall des normalen Werktags mit Schule herangezogen.

- Intervallberechnung: Bildung der Summe der Abfahrten aller Verkehrsmittel über alle Verkehrsmittelkategorien, Multiplikation mit einem Richtungsfaktor von 0,5 und Berechnung des durchschnittlichen Intervalls über den gesamten Betrachtungszeitraum pro Richtung (840 Minuten dividiert durch die Zahl der Abfahrten pro Richtung). Der Richtungsfaktor wird auf allen Linien angewendet. Rundlinien werden ebenfalls mit dem Richtungsfaktor 0,5 multipliziert, da sich gezeigt hat, dass sich echte Rundlinien von „unechten“ Rundlinien (das sind Linien mit unterschiedlichen Bezeichnungen, die in die gegengleiche Richtung fahren, z. B. Linie 46A und 46B in Wien; oder Linien, die nur abschnittsweise auf Grund von Einbahnsystemen unterschiedliche Strecken befahren, z. B. Linie 13A in Wien) derzeit nicht automatisiert unterscheiden lassen. Würde man diese unechten Linien nicht mit dem Faktor 0,5 multiplizieren, käme es zu einer ungerechtfertigten starken Aufwertung der ÖV-Güteklassen dieser Stationen.

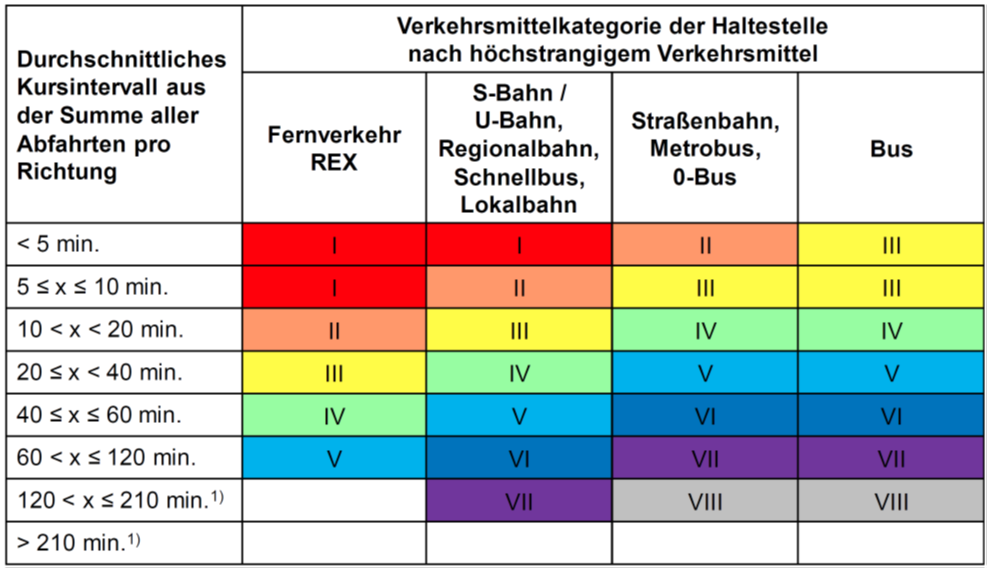

- Die Intervallklassen wurden in Anlehnung an das Schweizer und Vorarlberger Modell erstellt und um Intervallklassen mit großen Intervallen ergänzt, um auch den festgelegten Mindeststandard der ÖV-Erschließung mit vier Abfahrten pro Richtung erfassen zu können:

- < 5 min

- 5 ≤ x ≤ 10 min

- 10 < x < 20 min

- 20 ≤ x < 40 min

- 40 ≤ x ≤ 60 min

- 60 < x ≤ 120 min

- 120 < x ≤ 210 min

- > 210 min

- den Haltestellentypen, für die die Intervalle ermittelt werden

- Die Haltestellentypen werden aus den an der Haltestelle haltenden Verkehrsmittelkategorien abgeleitet. Dabei bestimmt die Verkehrsmittelkategorie der höchsten Hierarchiestufe den Haltestellentyp. Insgesamt ergeben sich vier Haltestellentypen:

- Fernverkehr / REX

- S-Bahn, U-Bahn, Regionalbahn, Schnellbus, Lokalbahn

- Straßenbahn, Metrobus, WLB in Wien, O-Bus

- Bus

- die Kumulierung von Abfahrten unterschiedlicher Verkehrsmittel (z. B. Bahn, Bus) von einem Haltestellentyp werden alle Steige einer Haltestelle des ARGE ÖVV-Datenbestandes anhand der eindeutigen HAFAS-Haltstellennummer zugeordnet. Von der Kumulierung mehrerer Haltestellen zu einem ÖV-Knoten wurde Abstand genommen, da der vorhandene Datenbestand der Haltestellen die reale Situation sehr genau abbildet und darüber hinaus keine allgemeine Regel für die Zusammenfassung von Haltestellen zu ÖV-Knoten formuliert werden konnte. Durch eine Zusammenlegung von Haltestellen würden sich auch problematische Festlegungen zur fußläufigen Zugänglichkeit der Haltestellen ergeben.

Die Bildung der Haltestellenkategorien erfolgt aus der Kombination von Intervallklassen und Haltestellentypen. Insgesamt wurden acht Haltestellenkategorien (I – VIII) eingeführt, die die Qualitätsunterschiede der Haltestellen nach Intervall und höchster Verkehrsmittelkategorie beschreiben. Die Festlegung der Haltestellenkategorien erfolgte nach dem Grundsatz einer ausreichenden Differenzierung sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich. Dabei wird die höhere Bedeutung des Busses im Stadtumland und im ländlichen Raum durch eine Angleichung der Haltestellenkategorien zu Straßenbahn/Metrobus/O-Bus ab der Intervallklasse 5 ≤ x ≤ 10 min vorgenommen. Daraus ergibt sich das Konzept der Haltestellenkategorien (siehe Tab. 1).

Die Klassifizierung der Verkehrsmittelkategorien erfolgte mittels der für jede Linie angegebenen Verkehrsmittelart.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Inkonsistenzen bei der Ausweisung der Verkehrsmittelart, insbesondere bei der Unterscheidung REX/Regionalzug/Schnellbahn bzw. Bus/Schnellbus gegeben sind. Die aktuelle endgültige Festlegung erfolgte in Abstimmung mit den Ländern. So werden zum Beispiel die REX-Stationen in der Steiermark als Regionalbahn-/S-Bahnstation kategorisiert. Die Schnellbusstationen wurden ebenfalls von den Ländern festgelegt.

Tab. 1: Haltestellenkategorien

1) entspricht dem Angebotsmindeststandard von 4 Abfahrten/Richtung

Aufbauend auf der Klassifizierung der Haltestellen werden die ÖV-Güteklassen in zwei Schritten ermittelt.

- Festlegung von Entfernungsklassen für den Fußweg zur Haltestelle

- Die Ermittlung der Fußwegedistanzen erfolgte auf Basis der Graphenintegrations-Plattform-Daten (GIP-Daten) als Realdistanzen. Höhenunterschiede bzw. Steigungen wurden nicht berücksichtigt.

- Die Bildung der Distanzklassen wurde wiederum an das Schweizer und Vorarlberger Modell angelehnt und um die Distanzklasse 1.001 bis 1250 m ergänzt. Diese Entfernungsklasse wird für Haltestellen mit höchstrangigen Verkehrsmittelkategorien oder hoher Intervalldichte als zumutbar angesehen.

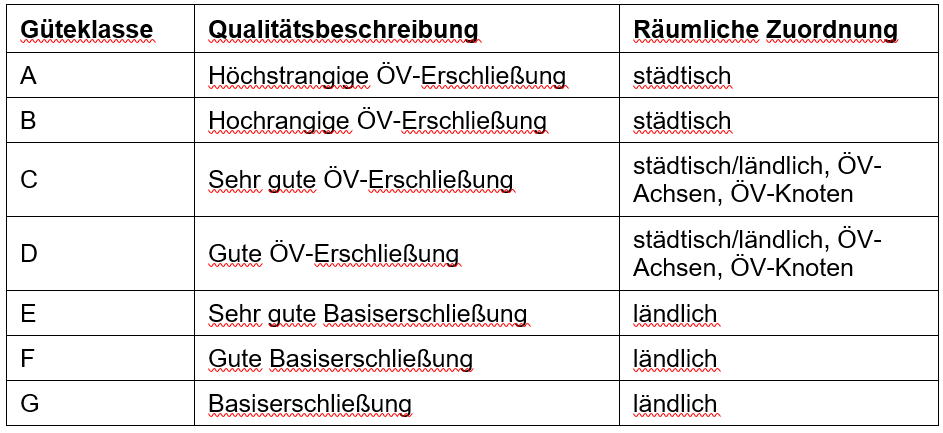

- Insgesamt wurden sieben ÖV-Güteklassen festgelegt (siehe Tab. 2):

Tab. 2: Güteklassen mit Qualitätsbeschreibung und räumlicher Zuordnung

Es wird vorgeschlagen, keine scharfe Abgrenzung zwischen städtischen Räumen, städtisch/ländlichen Räumen und ländlichen Räumen vorzunehmen.

Die Güteklassen korrespondieren mit Nutzungen, Nutzungsdichten und Bauweisen. Einerseits erfordern die Güteklassen unterschiedliche Nutzungen, Nutzungsdichten und Bauweisen, andererseits erfordern bestimmte Nutzungen, Nutzungsdichten und Bauweisen unterschiedliche ÖV-Güteklassen und damit ÖV-Erschließungsqualitäten.

Die ÖV-Güteklassen sind daher nicht nach gut / schlecht zu bewerten, sondern immer im Kontext der räumlichen Struktur zu beurteilen. Daraus kann abgeleitet werden, ob ÖV-Güteklassen und Nutzungen, Dichten und Bauweisen zweckmäßig zugeordnet sind, ob Verbesserungspotenziale bestehen und wie Neuplanungen (räumliche Entwicklung, ÖV-Angebotsentwicklung) zu bewerten sind. Eine konkrete Ausformung der Koppelung zwischen Raumstruktur / Raumentwicklung bleibt den Ländern überlassen.

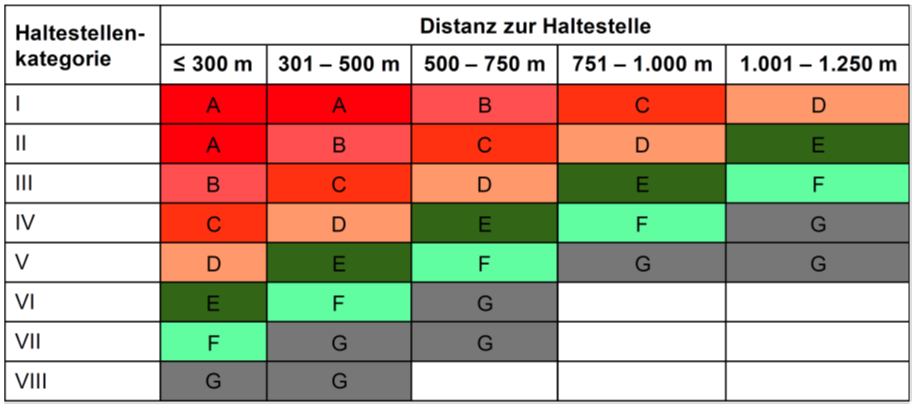

- 2. Zuordnung der ÖV-Güteklassen zu Haltestellenkategorien und Distanzklassen

- Die Zuordnung der ÖV-Güteklassen (siehe Tab. 3) erfolgte wieder im Sinne einer logisch plausiblen Differenzierung im Gesamtsystem. Eine ausführliche Beschreibung der ÖV-Güteklassen in der Kombination von Verkehrsmittelkategorien, Intervallklassen und Fußwegdistanzklassen erfolgte im Rahmen der Arbeit der ÖREK-Partnerschaft „Plattform Raumordnung und Verkehr“ und bildet die Grundlage für das vorgelegte beschlossene ÖV-Güteklassensystem.

- Tab. 3: ÖV-Güteklassen

Das ÖV-Güteklassensystem kann in Geoinformationssystemen (z.B. ArcGIS, QGIS) auf Rasterzellenbasis (100 m) oder mit Polygonzügen dargestellt werden. Bei einer Unterlegung mit der Geoland Basemap ist eine Zuordnung der bestehenden Siedlungsstruktur zu den ÖV-Güteklassen möglich. In weiterer Folge ist auch eine Verschneidung mit Flächenwidmungsplänen oder mit Örtlichen Entwicklungs- bzw. Raumordnungskonzepten möglich.

In den im ÖROK-Atlas dargestellten Karten wurden für die Berechnungen die Daten auf Rasterzellenbasis verwendet: Bei der Rasterzellendarstellung erfolgt die Zuordnung einer ÖV-Güteklasse zur Rasterzelle nach dem höchsten Prozentanteil der Fläche, sofern mindestens die Hälfte der Rasterzelle einer Güteklasse zugewiesen wird. Andernfalls gilt die Rasterzelle als außerhalb von Güteklassen liegend. Die Zuordnung der Rasterzellen zu den Gemeinden erfolgt nach der Lage des Mittelpunktes der 100x100m Rasterzelle. Aus diesen Zuordnungsvorgängen können (insbesondere im Randbereich von Gemeinden) Unschärfen auftreten.

Weiterführende Informationen:

| Abschlussbericht „Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes für österreichweite ÖV-Güteklassen“ |

| ÖREK-Partnerschaft „Plattform Raumordnung und Verkehr“ |