Stadtregionale Verflechtungen

(Quellen: ÖROK, TU Wien - Giffinger und Kramar 2009)

Das „Österreichische Raumentwicklungskonzept (ÖREK) 2011“ als strategischer Handlungsrahmen für die langfristige räumliche Entwicklung in Österreich greift unter dem Titel „Kooperative und effiziente Handlungsstrukturen“ das Thema Koordinations- und Kooperationsbedarf auf den verschiedenen politisch-adminsitrativen Ebenen auf. Eines der dort festgelegten Handlungsfelder ist die „Entwicklung einer österreichischen Agglomerationspolitik“, mit dem Ziel, den Städten und Stadtregionen eine verstärkte Aufmerksamkeit im Rahmen der österreichischen Raumentwicklungspolitik zu schenken. Unter dem Titel „Stadtregionen zukunftsorientiert positionieren“ und „Kooperationsplattform Stadtregion installieren“ werden jene Aufgabenbereiche zusammengefasst, die darauf abzielen, konzeptionelle Grundlagen für eine zukunftsorientierte Positionierung der Stadtregionen zu erarbeiten bzw. die Vernetzung der Städte und Stadtregionen und die Entwicklung gemeinsamer sachpolitischer Konzepte voranzutreiben.

Stadtregionen als Thema der ÖROK

„Stadtregionen sind Motoren der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Sie sind eng verzahnte funktionale Räume und erbringen Leistungen, die nicht nur ihnen, sondern auch benachbarten Regionen sowie dem gesamen Land zugutekommen.“ (ÖROK 2016, S. 51)

Was zeichnet Stadtregionen aus? Die Attraktivität der Stadtregionen zeigt sich vor allem darin, dass diese in den letzten Jahren ein mittleres bis starkes Bevölkerungswachstum verzeichnen konnten. Ausschlaggebend für das Wachstum war und ist die Zuwanderung, wobei die Entwicklung zwischen und innerhalb der Stadtregionen nicht einheitlich verläuft. Weiters generieren Stadtregionen den Großteil der Wirtschaftsleistung des Landes und weisen hohe Arbeitsplatzdichten speziell in den Kernzonen auf.

Die daraus resultierenden Herausforderungen sind vielfältig: Neben der stetig wachsenden Nachfrage nach Flächen für Betriebe und Wohnraum für die Bevölkerung sind dies unter anderem die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur sowie insgesamt die möglichst nachhaltige Gestaltung dieser Entwicklungen. Nur gemeinsam wird es den Städten und deren Umlandgemeinden gelingen, die Herausforderungen zu meistern – das gilt in stark wachsenden Räumen wie Wien, Graz oder Bregenz genauso wie in weniger dynamischen Regionen.

Wie diese Kooperationen gelingen können und welche Unterstützung es von Seiten der Politik brauchen würde, dieser Frage hat sich im Zeitraum von 2012 bis 2016 die ÖREK-Partnerschaft „Kooperationsplattform Stadtregion“ gewidmet.

Als Ergebnis der Arbeit stehen verschiedenste Materialen zur Verfügung, die allen Interessierten Unterstützung bei der Arbeit bieten sollen: ein ExpertInnenpapier zum Thema „Mehrwert Stadtregionaler Kooperation“, die Broschüre „Agenda Stadtregionen in Österreich – Empfehlungen der ÖREK-Partnerschaft“, sowie die Ergebnisse von vier Stadtregionstagen. Die ÖROK-Publikation Nr. 198 „Agenda Stadtregionen in Österreich“ enthält neben der „Agenda“ einen umfangreichen Materialienband zu Praxisbeispielen.

Mit der Beschlussfassung der ÖROK-Empfehlung Nr. 55 „Für eine Stadtregionspolitik in Österreich“ ist es gelungen, das Thema auf die politische Ebene zu heben.

Als Kern der Ergebnisse und Ausgangspunkt für die Empfehlungen wurde sechs Eckpunkte einer österreichischen Stadtregionspolitik definiert:

1. Stadtregionen als Planungs- und Handlungsräume etablieren

2. Die Kooperation von Städten von Gemeinden intensivieren

3. Raumwirksame Sektorpolitiken stärker an Planungen der Stadtregionen orientieren

4. Rechtliche Rahmenbedingungen für Stadtregionen anpassen

5. Stadtregionen im europäischen Kontext positionieren

6. Wissensmanagement und Kommunikation über und mit Stadtregionen ausbauen

Abb. 1. Eckpunkte der Stadtregionspolitik

ÖROK Atlas und Stadtregionales Wissensmanagement

Für den ÖROK-Atlas von Bedeutung ist insbesondere die Empfehlung 6 „Wissensmanagement und Kommunikation über und mit Stadtregionen ausbauen“. Diese Empfehlung aufgreifend, werden in einem ersten Schritt bestehende Indikatoren und Darstellungen hinischtlich ihrer Bedeutung für die Erfassung stadtregionaler Themen identifiziert und in der Säule „Kooperative und effiziente Handlungsstrukturen“ zusammengeführt. Dabei werden Themen aufgegriffen wie

- bisherige sowie zukünftige Bevölkerungsentwicklung,

- Wanderungs- und Pendelbewegungen,

- Entwickung und Struktur der Arbeitsplätze und Erwerbstätigkeit,

- Flächennutzung- und Flächeninanspruchnahme sowie

- Gebäude- und Wohnungsbestand.

Diese Themen wurden ausgewählt, da sich hier sowohl strukuturelle Unterschiede zwischen den Stadtregionen und den sie umgebenden Räumen als auch die enge Verflechtung innerhalb deutlich zeigen. Im Detail sollen folgende Indikatoren und Abbildungen einen ersten Eindruck zur Bedeutung der Stadtregionen, ihrer Unterschiedlichkeiten und soweit möglich auch Hinweise über funktionale Beziehungen bieten:

Versiegelte Fläche

Der Anteil der versiegelten Fläche zeigt die Flächeninanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsflächen. Der hohe Anteil der versiegelten Fläche korrespondiert mit den Siedlungsdichten, sodass die städtischen Agglomerationen gut erkennbar werden.

Veränderung der Bevölkerungszahl

Die Suburbanisierung der 1980er und 1990er Jahre setzte sich auch in den letzten 10 Jahren fort. Sowohl in den Umlandregionen als auch in den großen Städten war eine sehr dynamische Bevölkerungsentwicklung zu beobachten. Außerhalb der Ballungsräume, in peripheren Regionen sind vielfach Bevölkerungsverluste auch in den Klein- und Mittelstädten zu verzeichnen. Diese geht oftmals mit ungünstigerer Wirtschaftsstruktur oder Strukturwandel einher.

ÖROK-Regionalprognose: Bevölkerung

Die Bevölkerungsprognose bis 2030 lässt starke Bevölkerungszuwächse im Wesentlichen nur in den großen Städten und deren Umland erwarten. Das künftige Bevölkerungswachstum wird, so wie in den vergangenen Jahren, hauptsächlich durch Zuwanderung nach Österreich begründet sein. Neben dem Großraum Wien wird die Bevölkerungszahl bis zum Jahr 2030 auch in den Regionen der Landeshauptstädte Graz, Salzburg, Innsbruck und Bregenz sowie im oberösterreichischen Zentralraum Linz-Wels stark ansteigen. Die Regionen mit den stärksten Rückgängen der Bevölkerungszahl finden sich in der Obersteiermark, im nördlichen Waldviertel sowie in Kärnten abseits des Zentralraumes Klagenfurt-Villach. Es sind eher peripherere Regionen, die unter stärkerer Abwanderung und Geburtendefiziten zu leiden haben.

ÖROK-Regionalprognose: Erwerbspersonen

Die prognostizierte Entwicklung der Zahl der Erwerbspersonen bis 2030 zeigt deutlich, was auch bereits in den letzten Jahren zu beobachten war. In der Bundeshauptstadt Wien und in deren Einzugsgebiet sowie in den Landeshauptstädten und oft auch in deren Umlandbezirken wird sich die Zahl der Erwerbspersonen am Wohnort teilweise deutlich erhöhen. Alle anderen Regionen werden, insbesondere Regionen mit geringerer wirtschaftlicher Attraktivität, einen Rückgang an Erwerbspotenzial verzeichnen.

Wanderungssaldo

Die Bevölkerungszunahme in Stadtregionen ergibt sich zum überwiegenden Teil aus Wanderungsgewinnen. Dabei überwiegt die Zunahme ausländischer Bevölkerung in den Kernstädten, wohingegen die Zuwanderung in den Umlandgemeinden stärker durch Binnenwanderung geprägt ist.

PendlerInnenquoten

Die ungleiche regionale Verteilung von Arbeitsplatzangebot und Arbeitsplatznachfrage wird durch Berufspendelwanderung in die großen Arbeitszentren ausgeglichen. Die hohen AuspendlerInnenquoten, insbesondere im Umland von Städten, bestimmen maßgeblich stadtregionale Einzugsbereiche. Aber auch Umlandbereiche der Stadtregionen sind zunehmend nicht nur als Wohn-, sondern auch als Arbeitsstandorte attraktiv. Steigende Bevölkerungszahlen und zunehmende funktionale Verflechtungen führen zu einem Anstieg im Verkehrsaufkommen und stellen die Stadtregionen vor die Herausforderung einer nachhaltigen Mobilitäts- und Infrastrukturpolitik.

Arbeitsplatzdichte

Die Arbeitsplatzdichte (Arbeitsplätze je 100 EW) hebt die Rolle der Kernstädte als Arbeitszentren hervor. Die Umlandbereiche der großen Städten zeigen ein differenziertes Bild. Während die Außenzonen insbesondere in den Stadtregionen Wien, Linz, Salzburg und Bregenz eine höhere Arbeitsplatzdichte aufweisen, überwiegt in den restlichen Außenzonen deutlich die Wohnfunktion gegenüber der Arbeitsfunktion. Diese Ausdifferenzierung zeigt wiederholt die unterschiedlichen Ausgangslagen österreichischer Stadtregionen.

Bruttoregionalprodukt

Die meisten Stadtregionen weisen ein hohes Wirtschaftsniveau auf. Wien, Linz und Salzburg liegen deutlich über dem österreichischen Durchschnitt, während die anderen etwas nachhinken. Auch Regionen mit einer wettbewerbsfähigen regionalen Wirtschaftsstruktur sowohl im sekundären als auch tertiären Bereich erreichen überdurchschnittliche BRP-Werte, während große Teile Österreichs deutlich unter dem Durchschnitt zurückbleiben.

Bestand der Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen bzw. 3 oder mehr Wohnungen

Der Anteil von Ein- und Zweifamilienhäusern (Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen) ist in ländlichen Regionen am höchsten, wobei hier ein Ost-West-Gefälle zu beobachten ist – der Anteil der Ein- und Zweifamilienhäusern an allen Wohngebäuden ist im Osten Österreichs (Ausnahme Wien) deutlich höher als im Westen. Aus einer stadtregionalen Perspektive weisen die Kernstädte mit einem höheren Anteil an Wohngebäuden mit 3 oder mehr Wohnungen eine intensivere Nutzungsdichte auf, in den stadtregionalen Außenzonen überwiegen zumeist die Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen.

Exkurs: Zur Abgrenzung von Stadtregionen

Die politische Etablierung sowie eine datenbasierte Analyse von Stadtregionen hängen nicht zuletzt von der räumlichen Abgrenzung ab. Wie eine solche Abgrenzung durchzuführen ist, ist stets ein intensiver fachlicher Diskurs. Es gibt dazu unterschiedliche Herangehensweisen und Indikatoren. Eine mögliche Unterscheidung bestehender Stadtregionsabgrenzungen kann nach ihrem analytischen bzw. raumordnungspolitischen Zugang erfolgen.

Eine Stadtregionsabgrenzung mit analytischem Zugang zielt auf eine systematische Erfassung von Stadtregionen auf Basis von kleinräumigen Daten zu Bevölkerungsdichte, Erreichbarkeit, Arbeitsplätzen usw. ab. Eine solche, einheitliche Abgrenzung ist beispielsweise jene der Statistik Austria. Aktuell wurde im Jahr 2016 eine neue Urban-Rural-Typologie veröffentlicht, die sowohl den urbanen/städtischen als auch den ruralen/ländlichen Raum einbezieht. Die bisherige Abgrenzung der Stadtregionen, welche die Statistik Austria bereits seit 1971 führt, wurde in das Konzept integriert. (http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/stadt_land/index.html).

Die Erfassung und Definition von Stadtregionen passiert aber auch auf raumordnungspolitischer Ebene. Hierbei handelt es sich um Stadtregionsabgrenzungen im Hinblick auf die Umsetzung von Raumordnungspolitik und grenzübergreifender Gemeindekooperation. Als Beispiel kann hier das 2017 verordnete Landesraumordnungsprogramm von Oberösterreich genannt werden, welches Stadtregionen als konkrete Handlungsräume definiert. Weiters sind im Landesentwicklungsprogramm für die Steiermark explizit Stadtregionen als Regionen mit dem Ziel einer gemeindeübergreifenden abgestimmten räumlichen Entwicklung verankert.

Im Jahr 2015 wurde im Rahmen eines Projektes des Österreichischen Städtebundes und des KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung die Webseite www.stadtregionen.at (https://www.stadtregionen.at/) ins Leben gerufen. Hier werden Daten zu österreichischen Stadtregionen, folgend der Definition von Statistik Austria, visualisiert.

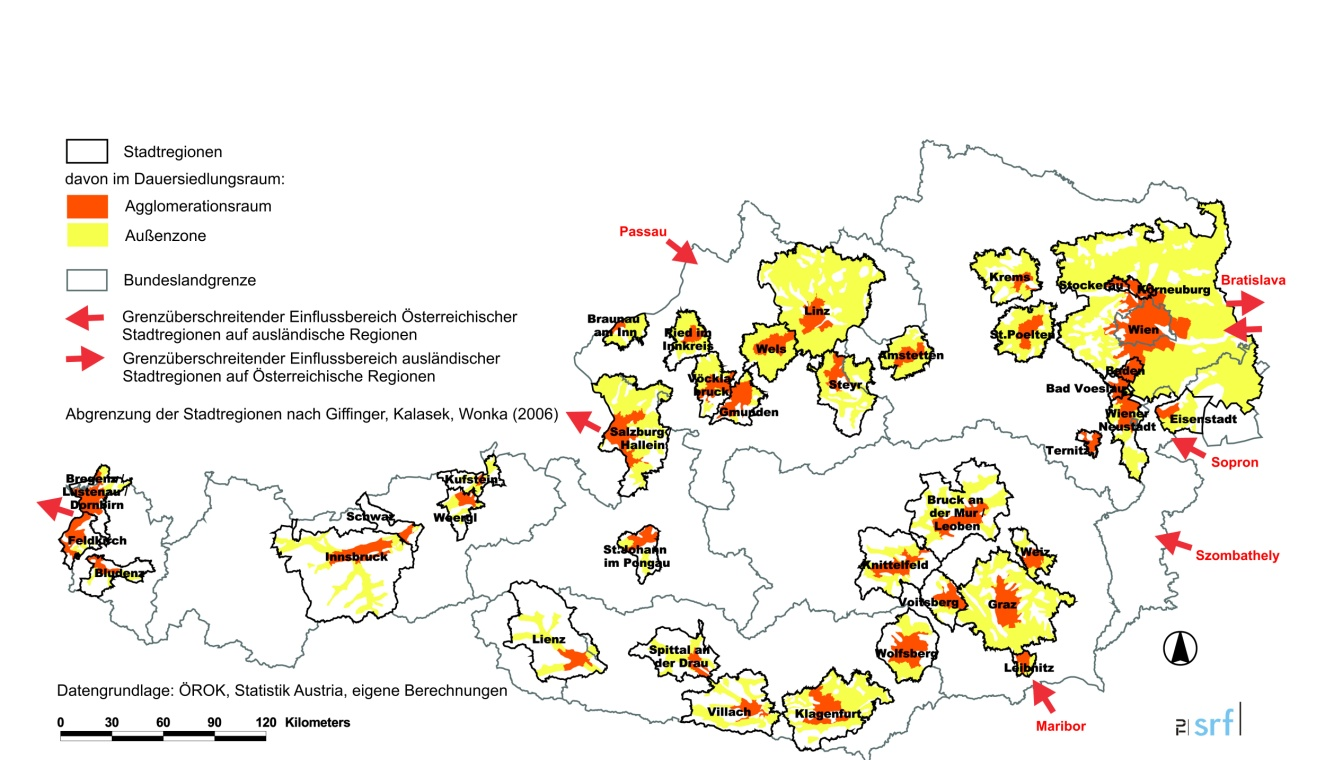

Im Auftrag der ÖROK hat die TU Wien 2009 im Rahmen der Studie „Räumliche Entwicklungen in österreichischen Stadtregionen. Handlungsbedarf und Steuerungsmöglichkeiten“ eine Abgrenzung und Typisierung der österreichischen Stadtregionen, die auf der bisher vorliegenden Abgrenzung der Statistik Austria aufbaut, vorgenommen (siehe Abb. 2). Im Ergebnis wurden Stadtregionen als „funktionale räumliche Einheiten, die sich aus dem städtisch verdichteten Agglomerationsraum und der dieser zugeordneten Außenzone zusammensetzen“ (Giffinger und Kramar 2009: S. 54) definiert. Die Abgrenzung erfolgte mittels Rasterzellen auf Basis morphologischer (z.B. Siedlungsraum, EinwohnerInnendichte) und funktionaler (z.B. PendlerInnenverflechtung) Merkmale. Statistische Einheiten wie Gemeinden werden dadurch umgangen. Im Mittelpunkt standen Relationen im physischen Raum, die von politisch-administrativen Grenzen abweichen.

Abb. 2: Stadtregionen in Österreich 2001 (Quelle: ÖROK-Schriftenreihe Nr. 179, S. 159)

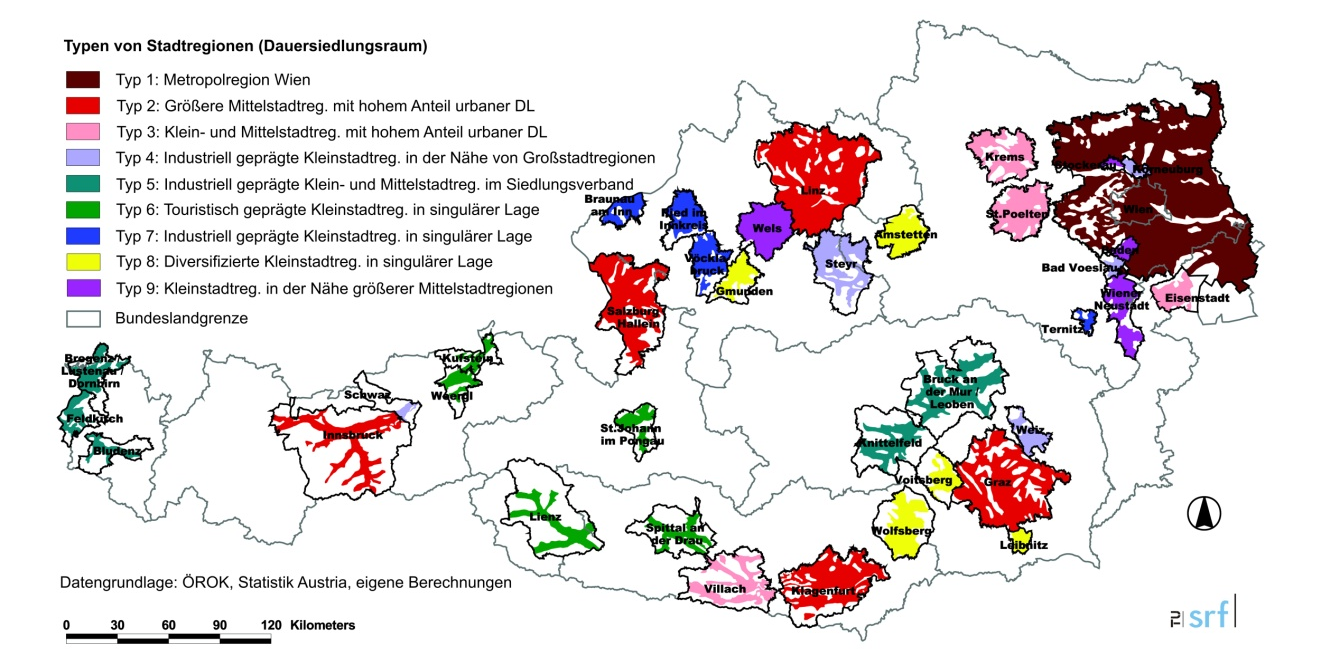

In einem zweiten Schritt wurden dann anhand von Klassifizierungsmerkmalen wie beispielsweise der Größe der Stadtregion oder der Wirtschaftsstruktur neun Typen von Stadtregionen konkretisiert (siehe Abb. 3).

Abb. 3: Typen von Stadtregionen (Quelle: ÖROK-Schriftenreihe Nr. 179, S. 159)